St. Martin | St. Katharina | St. Edith | Kontakt | Impressum

St. Martin | St. Katharina | St. Edith | Kontakt | Impressum

Am 3. Juli 1776 wurde ein Contract mit Joseph Silberbauer, Orgelmacher zu Znaim, betreffend den Umbau der Orgel in Aspern unterzeichnet. Silberbauer, dessen Wirkungskreis das südliche Mähren und das nördliche Niederösterreich (allein hier über 20 Orgeln) umfasste, hatte 10 Jahre zuvor die Orgel von Groß Harras um ein Manual erweitert und baute zugleich mit der Asperner Orgel auch jene in der Pfarrkirche Unterretzbach. Die Erweiterung des Asperner Instrumentes betraf das Hauptwerk und das Pedal, sodass die Orgel nun über 15 Register verfügte. Sie wurde am 29. September 1776 fertiggestellt und vier Wochen später bezahlt.

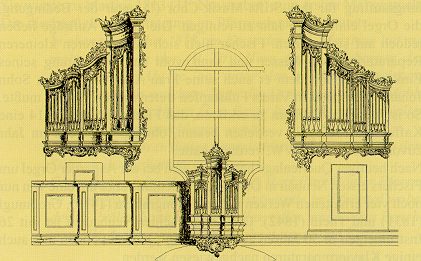

Zeichnung des Prospekts der Silberbauer-Orgel. StiftsarchivMelk,

fälschlich mit „1813 Fischer" bezeichnet.

Da während der Kampfhandlungen zu Pfingsten 1809 auch die Orgel in

Flammen aufgegangen war, wurde im Zuge einer Aufstellung der zu erwartenden

Kosten für den Wiederaufbau der Kirche ein Betrag von 1300 Gulden für

eine einmanualige Orgel mit 8 Registern veranschlagt. Dieses Projekt

gelangte jedoch nicht zur Ausführung. Dies wohl deshalb, weil ein Instrument

dieser Größe (noch dazu ohne 8' Prinzipal und Pedal) den Kirchenraum

kaum klanglich füllen könnte.

So wurde am 22. Dezember 1812 ein Vertrag mit Johann Georg Fischer betreffend

den Bau einer Orgel mit 16 Registern und Manual- und Pedalkoppel abgeschlossen.

Fischer wurde 1769 in Augsburg geboren und suchte im Dezember 1801 beim Magistrat der landesfürstlichen Stadt Klosterneuburg um Niederlassungsbewilligung an, welche ihm unter bestimmten Auflagen per 15. Dezember desselben Jahres (so schnell arbeitete damals ein Magistrat!) erteilt wurde.

1805 verlieh Propst Gaudenz Dunkler dem Orgelbauer den Bestallungsauftrag für den Stifts-Musik-Chor (!) unter der Bedingung, die Orgel einmal pro Jahr zu reinigen. Die großen Aufträge ließen jedoch auf sich warten. Fischer hielt sich mit mehreren kleineren Reparaturen über Wasser und sann wohl auf Vermehrung seines Einkommens, mit dem er auch seine Frau Anna und seinen Sohn Johann, der später in Vaters Fußstapfen treten sollte, erhalten musste. So ist wohl das Unikum zu erklären, dass Fischer im Juni 1814 eine Kaffeesiederbefugnis verliehen bekam, obwohl er bereits im Jahr zuvor 2200 Gulden WW. verdient hatte.

Nach heutiger Quellenlage handelt es sich bei der Asperner Orgel um Fischers ersten Neubau in Österreich, jedenfalls aber um eine von nur noch vier erhaltenen Werken neben Schöngrabern (1819), Großmugl (1831) und Theiß (1842). Die Anzahl seiner Neubauten ist mit 26 Instrumenten in 50 Jahren äußerst gering, jedoch können ihm auch einige Klavierreparaturen nachgewiesen werden.note

Ab dem Jahr 1821, in dem er die große Stiftsorgel in Klosterneuburg einer umfassenden Renovierung unterzog, nannte er sich „Stiftsorgelbauer“ note. 1840 trat Franz Reusch in Fischers Werkstätte ein und hat wohl den Hauptanteil der Arbeiten an Fischers letzten Orgelbauten 1845 in Floridsdorf, 1847 in Korneuburg und 1848 in Döbling, wo er sich durch Unterstützung der Gemeinde gegen Josef Loip durchsetzen konnte, geleistet. Fischer verstarb am 5. Juli 1850 im Alter von 81 Jahren an Altersschwäche. An Stelle seines Sohnes, der 1834 als selbständiger Orgelbauer in Krems aufscheint, führte Reusch den Betrieb bis zu seinem Tod im Jahre 1887 weiter.

(Zitiert nach Stöckelmaier, Hans: Der Orgelbauer Johann Georg Fischer, in: Studien zur Musikwissenschaft Bd. 39, Tutzing, 1988, S. 193 ff.)

Obwohl Hans Stöckelmaier bereits 1988 nachgewiesen hatte, dass unsere Orgel von J. G. Fischer erbaut wurde, wußte in Aspern bis 1995 niemand darüber Bescheid. Da Asparn an der Donau, wie es damals hieß, Patronatspfarre des Stiftes Melk ist, suchte ich im November dieses Jahres im dortigen Archiv nach Unterlagen und wurde fündig. Der Orgelbauvertrag war zwar leider nicht aufzufinden, jedoch verweist die Abrechnung Fischers vom 27. November 1813 auf das Datum der Vertragserrichtung: 22. Dezember 1812. Demnach kostete die Orgel 2200 Gulden WW. Sie wurde zu Martini 1813 (11. November) zum ersten Mal gespielt. Die diesbezügliche Eintragung im Pfarrgedenkbuch lautet:

In eben dem Jahre '813 am Feste des heil. Martinus hat auf mein Ansuchen der (P. Tit.) Herr Anton Neuberger des Stiftes Melck Abt ec. ec. unter der gehörigen Assistenz pontificiret, an welchem Tage die Orgel zum ersten Mahle ertönte und vom Herrn H. v. Beyer Inspector und Verwalter in Süssenbrunn geschlagen wurde.

Die Paramenten zu dieser Feyerlichkeit erborgte ich von dem Stifte zu den Schotten.

Gepredigt hat der Hoch[würdige] Herr Pius Högler Pfarrer zu Stadtgroßenzersdorf. Gespeiset wurde im Pfarrhof wobei der H. Prälat durch sein liebvolles, edles, und weises Benehmen alle Anwesenden ausgezeichnet vergnügte.note

Fischer dürfte die Asperner Orgel bis 1826 ständig betreut und gewartet haben. 1827 bis 1830 übernahm Joseph Seyberth aus Wien diese Aufgabe. Die darauffolgenden zwei Jahre wieder Fischer. 1854 reparierte Franz Ullmann aus Wien die Balganlage und musste offenbar endlos lange auf seinen Lohn warten.note

Mit dem Jahr 1857 enden die Dokumente im Archiv des Stiftes Melk betreffend die Asperner Orgel. Bis dahin ist keine Änderung der Disposition bekannt.

Das

Werk Johann Georg Fischers versah seinen Dienst – sieht man von

den üblichen kleinen Reparaturen ab – ungestört bis 1917. Im Jänner

1918 wurden die Prospektpfeifen der Orgel zu Kriegszwecken abgenommen

und erhielt die Kirche für diese sowie die Kosten der Ablieferung 1086

K 40 h.note

So war die Orgel ihres „Gesichtes“ beraubt

bis 1925, als die trockene „Eintragung Die Orgel durch Sammlung von 2300

S neu hergestellt“ note vermeldet. Das Anbot der Firma „Cäcilia“,

österr. Orgelbau AG, aus Salzburg-Parsch umfasste neben den neuen Prospektpfeifen

aus Zink mit Aluminiumbronzeüberzug auch die vollständige Reinigung,

Regulierung, Intonation und Stimmung des Instruments zum Preis von S

1000,- excl. Transport, Verpackung und 2 % (!!) Umsatzsteuer.

Das

Werk Johann Georg Fischers versah seinen Dienst – sieht man von

den üblichen kleinen Reparaturen ab – ungestört bis 1917. Im Jänner

1918 wurden die Prospektpfeifen der Orgel zu Kriegszwecken abgenommen

und erhielt die Kirche für diese sowie die Kosten der Ablieferung 1086

K 40 h.note

So war die Orgel ihres „Gesichtes“ beraubt

bis 1925, als die trockene „Eintragung Die Orgel durch Sammlung von 2300

S neu hergestellt“ note vermeldet. Das Anbot der Firma „Cäcilia“,

österr. Orgelbau AG, aus Salzburg-Parsch umfasste neben den neuen Prospektpfeifen

aus Zink mit Aluminiumbronzeüberzug auch die vollständige Reinigung,

Regulierung, Intonation und Stimmung des Instruments zum Preis von S

1000,- excl. Transport, Verpackung und 2 % (!!) Umsatzsteuer.

Zu dieser Zeit betreute Karl Fägalle von der Firma Joh. M. Kauffmann die Orgel. Von ihm stammen auch die für die Rekonstruktion der Prospektpfeifen unerläßlichen Mensurtabellen, die er 1918 erstellt hat. Aus dem Jahr 1939 ist der erste schriftliche Beleg der Disposition erhalten, aufgenommen von Fägalle für die Zentralstelle für Denkmalschutz. Sie lautet:

| I. Man. | II. Man. (Positiv) |

| Flöte 4' | Copula 8' |

| Viola Gamba 8' | Prinzipal 4' |

| Copula 8' | Dulcian 4' |

| Prinzipal 8' | Mixtur 2' |

| Oktav 2' | |

| Quinte 3' | |

| Mixtur 4fach | |

| Pedal (von C–f – 18 Tasten) | Trompete 8' |

| Quinte 6' | Sbpp 16' (unleserlich – wahrscheinlich Subbaß 16) |

| Oktav 4' | |

| Prinzipal 8' | Man. u. Pedal-Koppel |

Im Oktober 1950 wurde die Orgel von der Firma Philipp Eppel aus Wien II einer gründlichen Reinigung und Regulierung unterzogen. Ferner erfolgten die Reparatur der Pedalklaviatur und der Einbau eines elektrischen Gebläses. note Gleichzeitig wurde ein neues Chorfenster eingebaut.

Doch

bereits zwei Jahre später arbeitete Eppel wieder an der Orgel. Diesmal

erfolgte jedoch ein tieferer Eingriff in die Substanz des Instruments.

Zunächst wurde das Pedal, bis dahin 12 Töne auf 18 Tasten mit kurzer

Oktave, auf 27 Tasten erweitert (12 Töne repetierend, c, cis und d hängen

nur an der Pedalkoppel), sodann die Lage der Manualklaviaturen verändert

und der Spieltisch mit der Registereinrichtung umgebaut.

Doch

bereits zwei Jahre später arbeitete Eppel wieder an der Orgel. Diesmal

erfolgte jedoch ein tieferer Eingriff in die Substanz des Instruments.

Zunächst wurde das Pedal, bis dahin 12 Töne auf 18 Tasten mit kurzer

Oktave, auf 27 Tasten erweitert (12 Töne repetierend, c, cis und d hängen

nur an der Pedalkoppel), sodann die Lage der Manualklaviaturen verändert

und der Spieltisch mit der Registereinrichtung umgebaut.

In den Jahren 1964 bis 1966 wurden verschiedene Überlegungen hinsichtlich Restaurierung oder Neubau der Orgel angestellt, die aber (aus heutiger Sicht Gott sei Dank!) nicht zur Ausführung kamen. Hier einige Details:

Am 19. Mai 1964 schlägt OBM Philipp Eppel neben der Erneuerung von Spieltisch, Traktur und Registermechanik u.a. den Ersatz der Gambe 8' durch eine Oktav 4' vor, von der er glaubt, sie wäre an dieser Stelle gestanden. Nun hat aber Johann Georg Fischer im Hauptwerk nie eine Oktav 4' disponiert, was sich anhand der drei anderen erhaltenen Werke leicht überprüfen läßt. Darüberhinaus wertet Eppel unsere Orgel als durchschnittliches und historisch nicht besonders wertvolles ... Werk. Am 5. Juni 1966 besichtigt der Konsulent für Klangdenkmale beim Bundesdenkmalamt, Ing. Egon Krauss, die Orgel, rät vom Neubau einer „Fabriksorgel" ab und empfiehlt einen „Erneuerungsbau", eventuell mit Verschiebung der Orgelgehäuse an die Rückwand. Am 17. Juni 1966 legt Eppel einen Kostenvoranschlag für den Neubau einer Orgel mit zwei Manualen und Pedal, elektropneumatischer Funktion, 20 klingende Stimmen zum Preis von S 294.600,- vor. Den vorläufig letzten Anlauf unternahm Karl Kutil am 27. September 1966 mit seinem Anbot betreffend einen Restaurierungsumbau um max. S 180.000,-.

Im Jahre 1974 wurden neuerlich Initiativen für eine Orgelrestaurierung unternommen. OBM Romano Zölss aus Frankenau (Bgld.) legte am 10. Jänner einen Kostenvoranschlag. Dieser enthält im wesentlichen alle Arbeiten, die auch jetzt durchgeführt wurden, und beläuft sich auf ATS 232.500,- zuzgl. Mwst. In diesem Zusammenhang wirft ein Blick in die Pfarr-Chronik Aspern einige Fragen auf. So liest man im Jahr 1974 note

Am 30. Mai hat der PGR die Anschaffung einer neuen elektron. Orgel von der Firma „Ahlborn" in Heimerdingen BDR [sic] beschlossen. Die Reparatur der alten Orgel käme wesentlich teurer als die genannte Neuanschaffung (Kostenvoranschlag: Spieltisch 115.650 S, 2 50-Watt-Tonstrahler ca. 43.000 S).

Macht zusammen rund ATS 160.000,-, wobei Lieferung, Montage und Mwst. nicht erwähnt werden. Blättert man weiter zur Seite 132, so erfährt man von einer gewaltigen Preissteigerung bei der Firma Zölss:

Eine Restauration der alten „Napoleon-Orgel" aus dem Jahre 1813 scheiterte an den Kosten von 1,5 Mil. Schilling.note

Rund 550 % in nur einem Jahr?

Meine Bemühungen um die Restaurierung des künstlerisch bedeutenden Instruments, das unbedingt erhalten bleiben muss note reichen in das Jahr 1994 zurück, als ich begann, Benefizkonzerte zu veranstalten, um zumindest einen Teil der zu erwartenden Kosten aufbringen zu können. Beauftragt vom Pfarrgemeinderat holte ich Kostenvoranschläge ein, führte Gespräche mit dem Referat für Kirchenmusik der ED Wien und dem BDA. Von vier Firmen war W. Walcker-Mayer aus Guntramsdorf mit ATS 1,032.744,- (incl. Mwst.) Bestbieter und wurde am 5. November 1997 durch Unterzeichnung des Werkvertrags offiziell beauftragt. Für die Arbeiten verantwortlich war OBM Walter Reichhold, dem ich an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank für die exzellente Zusammenarbeit aussprechen möchte.

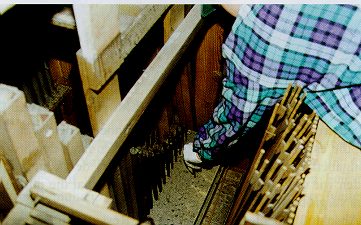

Blick in das völlig verdreckte Rückpositiv

Im Dezember desselben Jahres wurde die Orgel abgebaut. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass an der Stelle der Gambe 8' tatsächlich keine Oktave 4' war, und der Oktavbaß 8' an der Stelle eines Zungenregisters stand. Beide Register (Gambe 8' und Trompete 8') wurden nun rekonstruiert. Ferner wurde der fehlende vierte Chor der Hauptwerksmixtur ergänzt, sodass nun die originale Disposition, wie aus dem Jahr 1939 überliefert, wiederhergestellt ist.

Erkenntnisse über die Eigenheiten eines Orgelbauers kann man nur gewinnen, wenn man Vergleiche zieht. So besuchten OBM Reichhold und ich die erhaltenen Orgeln von Schöngrabern, Großmugl und Theiß und fanden in letzterer die Zwillingsschwester unserer Orgel. Die auffälligste Parallele bietet die Prospektgestaltung (siehe Bild), aber auch die Anlage des Spieltisches ist mit unserem nahezu identisch. Somit ist auch die Federzeichnung eines Orgelprospektes für Aspern, die sich im Archiv des Stiftes Melk findet und mit 1813 Fischer bezeichnet ist, doch eher Silbermann zuzuordnen (siehe oben).

Weiters bot Theiß eine Entscheidungshilfe für die Gestaltung der Registerschilder, die nun gleichfalls in Papier ausgeführt wurden.

Der Orgelprospekt (erbaut 1842) in der Pfarrkirche Theiß

Eine weitere große Hilfe waren die Mensurtabellen der Firma Kauffmann, die es ermöglichten, die Prospektpfeifen nach den originalen Maßangaben Fischers wiederherzustellen. Bei der Legierung entschieden wir uns für 75 % Zinn, um dem Prinzipal die nötige Kraft für das vergrößerte Gotteshaus zu verleihen.

Zum Abschluss möchte ich allen, die die Restaurierung unserer historischen Orgel unterstützt haben, herzlich danken: Mag. Wolfgang Reisinger (Referat für Kirchenmusik) und Dr. Karl Schütz (BDA) für die Beratung, sowie Ing. Walter Reichhold für die gewissenhafte Überwachung und Koordinierung der Arbeiten. Möge die 186 Jahre alte Asperner Orgel, nach einem Vierteljahrhundert Dornröschenschlaf, noch viele Jahrzehnte ihre Pfeifen erschallen lassen ad maiorem Dei gloriam und zur Erbauung der Gläubigen.

Unsere Orgel erstrahlt im Glanz der neuen Prospektpfeifen.

von Gerhard Schmiedpeter

08:00 hl. Messe

08:30 Rosenkranz

11:00 Tauffeier

17:15 Beichtgelegenheit

18:00 hl. Messe - Vorabendmesse

08:00 hl. Messe

09:30 hl. Messe

09:30 hl. Messe

10:00 Kaffee um 10 Uhr

11:15 Wort-Gottes-Feier

19:00 hl. Messe

08:00 hl. Messe

08:30 Rosenkranz

14:00 Klimaoase

14:30 Le+O